今回は前回(膝離断性骨軟骨炎ってなに??④ 〜手術の方法① ドリリング(骨穿孔術)〜)の続きで

骨軟骨片再固定術について解説します。

1.骨軟骨片再固定ってどんな手術??

前回のドリリングの場合は傷んだ病巣部にドリリリングを行うことで

軟骨の修復を促す方法でした。

今回ご紹介する骨軟骨片再固定術は

剥がれた軟骨とその元々ついていた部分を再固定する

というものになります。

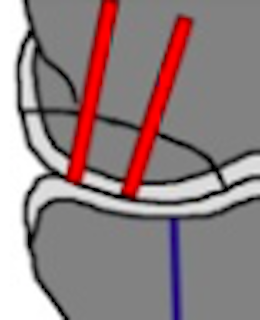

図のように軟骨片を再固定します。

1.どんなときこの手術が選択されるの??

・剥がれた軟骨と母床の適合性が良い

・遊離した軟骨に骨が付着しており再固定が可能

な場合に用いられます。

2.手術の流れ

まず母床部(元々軟骨がひっついていた部分)が

骨硬化や嚢胞(骨に空洞ができる)が見られる場合や

線維性組織が認められる場合があります。

その場合、まずこの部分を掻き出します。

そして腸骨などから海綿骨を移植し、骨軟骨片を骨釘(骨素材の釘)や吸収ピンを用いて固定する。

この吸収ピンとはPLLA(ポリ-L-乳酸)から成る吸収性の骨接合材で

手術後、徐々に体内に吸収されますが、骨癒合に必要な

3ヶ月間は生体骨と同等の十分な強度があるとされています。

イメージは軟骨片を体が吸収してくれる釘で打ち付けて止める

という感じになります。

3.術後の流れ

術後は

1週間程度の固定後に可動域訓練(膝の曲げ伸ばし)を開始

3〜4週間の免荷(体重をかけない)

6週で全荷重の流れ

が一般的な流れです。

運動開始は手術後3ヶ月以降が推奨されています。

3.まとめ

今回は前回のドリリングに続き

骨軟骨片固定術について解説しました。

ドリリングの場合は軟骨を削り再生を促す方法でしたが

今回のものは剥がれた組織をくっつけるという手術になります。

ドリリングは自己修復力に頼るため病巣が大きすぎると治らない可能性が大きいです。

そこでくっつけられる場合はこの手術が選択されます。

しかし全ての軟骨片がパズルのピースのように綺麗に剥がれて

そのままの形で元の場所にはまるとは限りません。

そうなると軟骨柱移植術や培養軟骨移植術が選択されます。

その辺りはまた次回ご紹介したいと思います!

ではまた次回!!

コメント