前回の記事の続き(頸椎症ってなに??① 診断の重要性)で

今回は頚椎症の症状を説明していきます。

一般的に本などにわかりやすく書かれているのは痺れや筋力低下なのですが

実際はもう少し複雑です。今回は少し専門的なところまで説明します。

なのでやや専門的な内容になりますが知っていると役立つ情報ですので

是非一緒に学んでいきましょう。

どんな症状が出るの・・??

神経から生じる症状が主です!

神経には

・運動に関係する

・感覚に関係する

ものに分かれます。

そのためこのどちらか,または両方に何らかの症状が現れます!

またこの神経の症状は以下の2つに大別されます。

・神経根症候

・脊髄症候

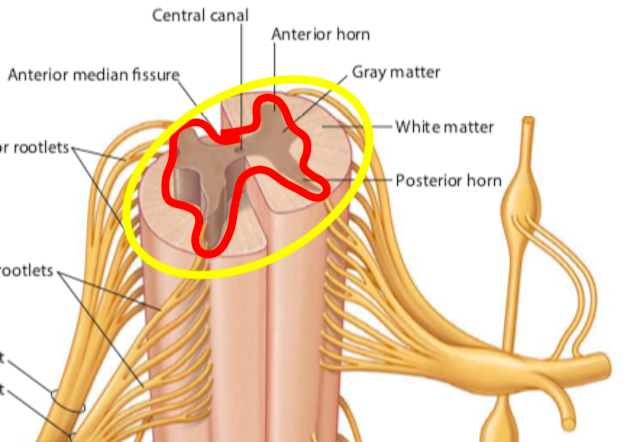

上図が脊髄を輪切りにしたものです。

○の部分がそれぞれ脊髄と神経根になります。

このどちらの部位でトラブルが起こるかによって

症状は大きく変わってきます。

そして脊髄症候は

・髄節症候

・索路症候

の 2つに分けられます。

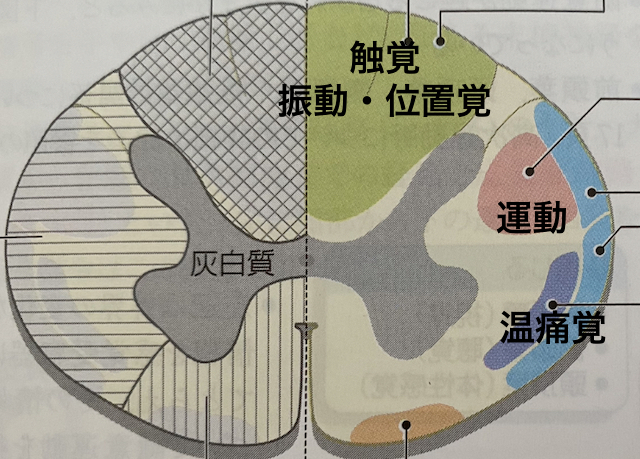

脊髄も灰白質と白質の2つがあります。

この赤で囲ったH型の部分が灰白質

その周りの黄色で囲った部分が白質

になります。

一般的に頚椎が圧迫された場合

白質より中心灰白質の方が障害されやすいとされています。

灰白質の前(前角)には運動の神経が

後ろ(後角)には感覚の神経が出入りする。

そのため

以下の髄節症候がその障害髄節に最初に出現します。

・上肢の感覚障害(後角障害)

・上肢の運動障害(前角障害)

・腱反射低下・消失

これは灰白質のα運動ニューロンがある前角が障害される、

いわゆる下位運動ニューロンの障害が生じ筋肉に信号が伝わらず

筋萎縮などの運動障害や腱反射の低下消失が生じます。

そしてその後、索路症候である体幹下肢の症候が出現しやすいです。

索路症候は障害髄節以下の

・後索障害による深部感覚障害

・錐体路障害による痙性麻痺、腱反射の亢進、歩行障害

・脊髄視床路障害による温度覚痛覚障害

・排尿障害

です。

先ほどと違い筋肉の麻痺や腱反射の亢進が生じます。

これは錐体外路が筋肉の動きを調整していたのですが

そこが障害を受けるので筋肉の緊張のコントロールがきかず

力が入りすぎ、腱反射亢進や痙性麻痺となるのです。

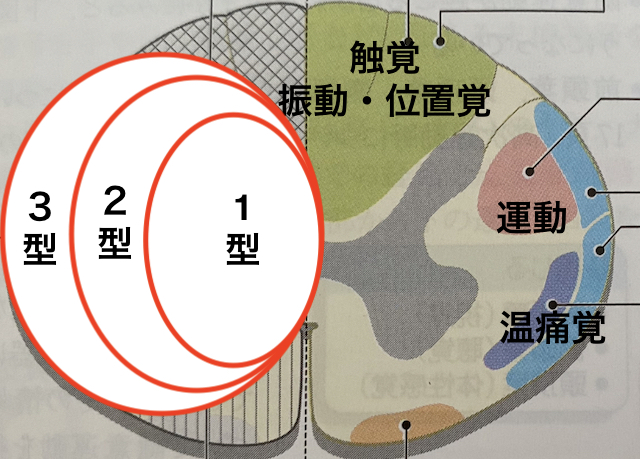

服部らは頸椎症の神経症候 について、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の 3 つの型に分類している。

服部 奨, 河合伸也. 頸椎症の臨床診断,整形外科の立場か ら. 伊丹康人, 西尾篤人, 編. 整形外科 MOOK No.6 頸椎症 の臨床. 東京: 金原出版; 1979. p. 13-40.

そしてこの順で神経症候が進行すると述べています。

・Ⅰ型:脊髄中心部障害(上肢筋萎縮、上肢運動障害 、上肢反射低下、上肢感覚障害)

・Ⅱ型:Ⅰ型+後側索部(Ⅰ型の症状+下肢反射亢進)

・Ⅲ型:Ⅱ型+前側索部(II 型の症状+下肢・躯幹の温痛覚障害)

神経根症候の場合、

その神経が支配している筋肉や感覚部位の障害が起こります。

まとめ

今回は頚椎症の症状についてまとめました。

次回はここからさらに踏み込んで

神経根、脊髄徴候それぞれの神経症状の出方について

説明していきたいと思います。

ではまた次回!

コメント